<PR>この記事には広告が含まれています

一ノ谷の戦いの舞台となった須磨周辺。須磨寺には、まだまだ見どころが沢山あります。

義経の陣地であった須磨寺

義経が須磨寺を陣地とし、熊谷直実が討ち取った敦盛の首実検を行いました。

源氏方ゆかりの「義経腰掛の松」などの史跡が今も須磨寺境内に残されています。

『「そもそもこれは如何なるご公達にましますぞ

かくいう我は武蔵の国の住人 熊谷次郎直実に候」

と名乗りて問えば敦盛は

「それは隠れもあるまじや ただ某が首を取り

汝の大将義経に見せて問え もしも義経見知らずば

蒲の冠者に見せて問え 蒲の冠者も見知らずば

その時こそ名もなき者の首と思い

ただ草むらに捨て給え」』

(薩摩琵琶鶴田流「敦盛」の一節より)

陣地であった須磨寺に、討ち取った敦盛公の首と笛を持ち帰った直実は、大師堂前の池でその首を洗い、その前の大きな松の木に腰をかけた義経が首実検を行いました。すると義経は、このお方は平清盛公の弟、平経盛公の子、従五位の敦盛公であるとおっしゃいました。御年17歳でありました。持ち帰った笛を見て、涙を見せないものはいなかったといいます。

須磨寺HPよりhttps://www.sumadera.or.jp/

この時の「義経腰掛の松」は今も大切に保存されています。

この松の前には、今も「敦盛公の首を洗った池」があります。

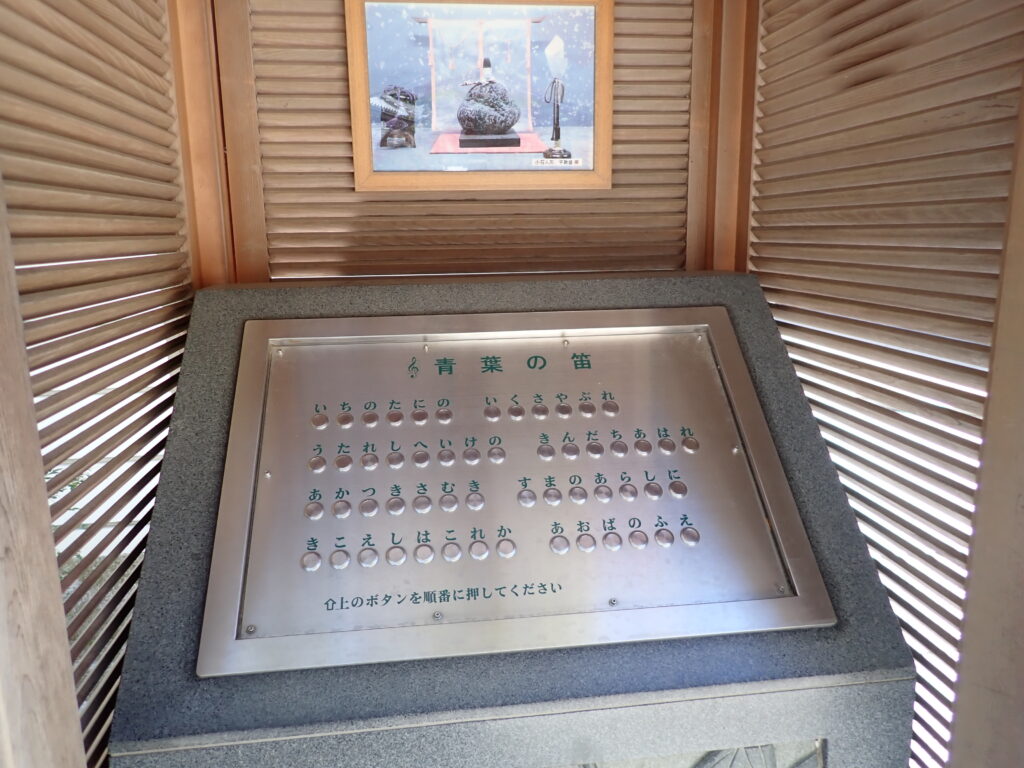

この「義経腰掛の松」「敦盛首洗い池」の向かいには「青葉の笛」の歌碑があります。

順番にボタンを押すと青葉の笛の曲が鳴ります(^^♪

一の谷の 軍破れ

討たれし平家の 公達あわれ

暁寒き 須磨の嵐に

聞こえしはこれか 青葉の笛

(大和田 建樹 作詞・「青葉の笛」より)

敦盛の遺品など

敦盛を討った直実は、殺し合わなければならない武士の世に無常を感じ出家します。「赤旗名号」は、直実が敦盛の菩提を祈るため、法然上人にお願いし、平家の赤旗に「南無阿弥陀仏」と書いて頂いたものです。

須磨寺宝物館展示より引用https://www.sumadera.or.jp/

「赤旗名号」は、平家の赤旗に法然上人が南無阿弥陀仏と書いたものだそうです。

これが平家の赤旗なんですね(・∀・)

「母呂衣名号」は、敦盛の母呂衣に直実が菩提を祈り「南無阿弥陀仏」と書いたものです。

須磨寺宝物館展示より引用https://www.sumadera.or.jp/

後方の掛け軸が敦盛の「母呂衣」です。(母呂衣とは武具の一種で身を守るための絹の布です。)

敦盛は討ち取られた後、手前の弓、矢筒、陣笠など須磨寺に数々の遺品を遺しています。そのため当時の武具が綺麗に保存されており、現在も間近で見ることができます。

須磨寺の立地

ところで、この写真は参道から見た須磨寺です。後ろに山があり、源氏方の陣地としては好立地だったことがうかがえます。

手前が須磨の海岸になります。

須磨寺の山はかなり急斜面。実際に登ってみました(^^)/

須磨寺の横の公園から登ります!狭い階段を登ると自動車の道路に出ました。

途中の鬱蒼とした茂みはこんな景色です(^▽^)/

当時、この急斜面の山側から須磨寺に降りるのは難しかっただろうと推測できます。

敦盛の旅は③へ続きます♪