日本の伝統楽器である琵琶には、薩摩琵琶や筑前琵琶などさまざまな種類が存在します。特に薩摩琵琶はその独特な響きや歴史的な背景から注目を集めています。薩摩琵琶の特徴や演奏法、使用される絃や名曲に至るまで、多岐にわたる魅力が詰まっています。琵琶の中でも薩摩琵琶が持つ独自性を探求することで、日本の音楽文化や歴史をさらに深く理解することができるでしょう。琵琶の種類に興味を持った方々にとって、薩摩琵琶についての知識は新たな世界を開くきっかけとなること間違いありません。琵琶愛好家や音楽好きな方々、最近はゲームやアニメファンにとっても、薩摩琵琶の魅力に触れることで、また一つ違った視点で琵琶の魅力を再発見するかもしれません。琵琶の奥深さを垣間見るために、薩摩琵琶に焦点を当てて探求してみませんか。

薩摩琵琶について知ろう

薩摩琵琶の特徴

薩摩琵琶は、日本の伝統楽器であり、その歴史や特徴、演奏法などに興味を持つ人も多いでしょう。薩摩琵琶は古くから日本の音楽文化において重要な役割を果たしてきました。また、近年はアニメやゲームなどでもその独特な形や効果音を奏でる印象的な楽器として取り入れられています。

薩摩琵琶は、琵琶全般の中でも特に歴史や音色、演奏法などにおいて独自の魅力を持っています。

琵琶にはいくつかの種類があります。雅楽琵琶や筑前琵琶に比べて力強く激しく演奏する薩摩琵琶は歴史的には、薩摩地方を中心に武士のたしなみとして士気を高めるため、また奉納のため広く演奏されてきました。その音色は非常に美しく、琵琶特有の「びよーん」とのびる響き、撥面を強く叩いたくなど独特な奏法が魅力です。薩摩琵琶は日本の音楽文化において、重要な位置を占めています。

薩摩琵琶の魅力と演奏法

薩摩琵琶の魅力は、その独特な音色や歴史的な価値にあります。演奏法も独特であり、琵琶の奏法は他の楽器とは異なるテクニックが必要とされます。薩摩琵琶は基本「弾き語り」であり、演奏する際には、歌とともに琵琶の特性を活かした演奏法が求められます。そのため、熟練した演奏家にとっても挑戦の多い楽器と言えるでしょう。

薩摩琵琶という楽器各部の名称

-⑤-月-⑥-撥面-⑦-覆手(ふくじゅ).jpg)

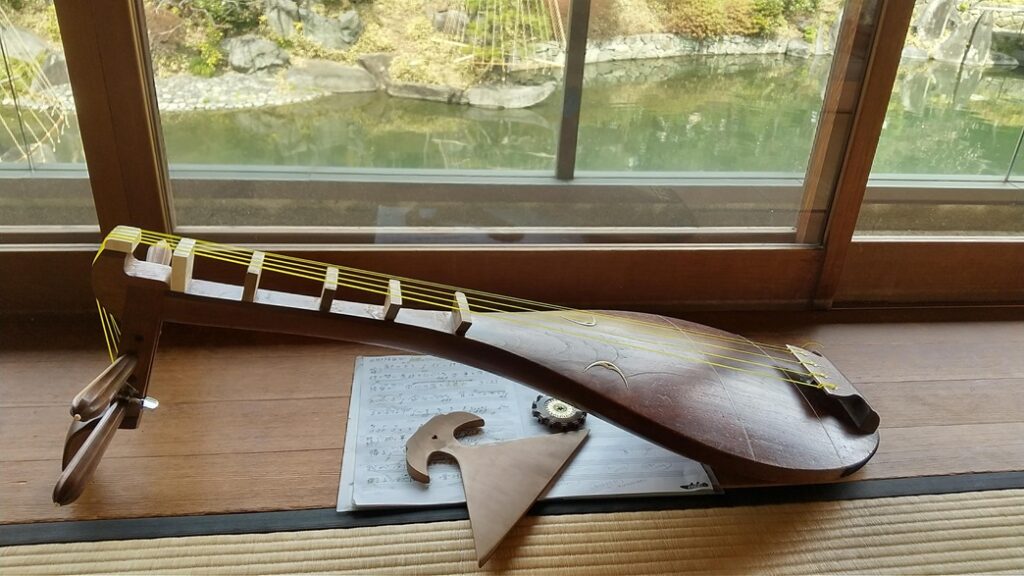

上の写真のように、海老尾、糸巻、柱、絃、月、腹板、撥面、覆手を覚えてくださいね(^^♪

薩摩琵琶の絃は、演奏時に重要な役割を果たす要素の一つです。薩摩琵琶の絃は、三味線と同様に細くて長く、特有の音色を生み出します。絃の材質は絹糸にウコンを塗ったもので、太さを変えるなどで演奏の幅を広げることができます。4,5弦はとても細い絃を使うので、とても切れやすく、保管時の湿度などの状況によってもいつの間にか切れてしまうことがあります。保管に気を付けるとともに、常に替え用の糸を用意しておきましょう。

また、薩摩琵琶の撥も様々な木材から作られます。

この大きな撥は柘植でできたものが最適と言われています。

薩摩琵琶の名曲

薩摩琵琶には数々の名曲が存在し、その中には日本の音楽史に燦然と輝くものも少なくありません。薩摩琵琶の名曲は、平家物語などの古典から近代まで幅広い時代の作品があり、それぞれが独自の魅力を持っています。

薩摩琵琶鶴田流の曲目の一部

- 蓬莱山(君が代のもととなった)

- 祇園精舎(「平家物語」の冒頭部分)

- 壇ノ浦(源平最後の船合戦 安徳天皇の入水までを描く)

- 城山(西郷隆盛と西南戦争を描いている)

- 太田道灌(「山吹伝説」の逸話)

- 雪晴れ(赤穂事件「忠臣蔵」)

- 春の宴(「源氏物語」胡蝶の巻の一節)

- 川中島(武田信玄と上杉謙信の一騎打ち)

- 本能寺(「本能寺の変」織田信長の最期)

- 敦盛(熊谷直実に討ち取られる平敦盛)

- 羽衣(羽衣伝説・能や歌舞伎でも演じられる曲目)

また、伝統を守りながらも新しい表現を取り入れた作品も多く、勇壮さや悲しみなど、自分の演奏したいテーマを選ぶ楽しみもあります。